新書推薦: 《

绝美的奥伦堡蕾丝披肩编织

》 售價:HK$

177.0

《

狂飙年代:18世纪俄国的新文化和旧文化(第二卷)

》 售價:HK$

177.0

《

万有引力书系 纳粹亿万富翁 德国财富家族的黑暗历史

》 售價:HK$

109.8

《

中国常见植物野外识别手册:青海册

》 售價:HK$

76.2

《

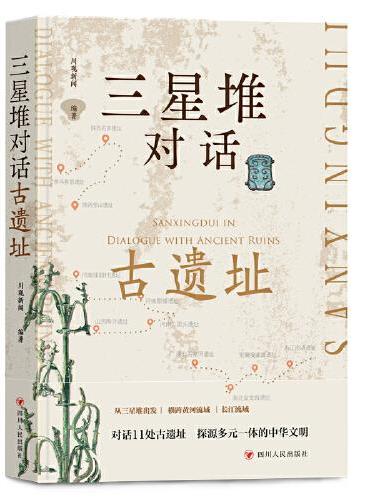

三星堆对话古遗址(从三星堆出发,横跨黄河流域,长江流域,对话11处古遗址,探源多元一体的中华文明)

》 售價:HK$

87.4

《

迷人的化学(迷人的科学丛书)

》 售價:HK$

143.4

《

宋代冠服图志(详尽展示宋代各类冠服 精美插图 考据严谨 细节丰富)

》 售價:HK$

87.4

《

形似神异:什么是中日传统政治文化的结构性差异

》 售價:HK$

55.8

編輯推薦:

曾经,他以文字为生;曾经,他只埋头于工作;曾经,他毫不关心家人;曾经,他也从未感到过孤独或绝望……

內容簡介:

剑桥大学莫德林学院院长亚瑟·克里斯托弗·本森坚持写日记20年,为后人留下了一笔400万字的巨大精神遗产,而本书正是他在病中的四个月内所写下的日记节选。全书共66篇日记,每篇都围绕“死亡”这个永恒的命题展开,作者结合自己病中的所见所闻所思所感,从不同的视角和事件切入,深入探讨了一个个关于人性的优劣、关于心灵的成长、关于生命的意义等方方面面的问题,是一本非常引人深思和觉醒的哲学日记。

關於作者:

亚瑟·克里斯多夫·本森(ArthurChristopherBenson,1862~1925)英国著名的散文家、诗人、作家,剑桥大学莫德林学院的第28届院长。他的父亲是19世纪末坎特伯雷大主教爱德华·怀特·本森,其舅舅是著名的哲学家亨利·西奇威克。因此,本森家族富有文化和著述的传统,也很自然地遗传到他身上。但不幸的是,同样遗传在他身上的还有家族性的精神病。他本人患有狂躁抑郁性的精神病,虽然身患疾病,本森仍是一位杰出的学者和多产作家。他曾就读于伊顿公学和剑桥大学的国王学院,并在1885~1903年间,在伊顿公学和剑桥大学的莫德林学院讲授英国文学。1906年后,出任格雷欣学校校长。1915~1925年间,他担任莫德林学院院长。

內容試閱

6月19日